Das Projekt

German History Intersections ist ein quellenbasiertes digitales Projekt, das drei große Themenbereiche über den Zeitraum von 1500 bis zur Gegenwart untersucht – Migration, Wissen und Bildung sowie Deutschsein. Indem diese Themen über Jahrhunderte hinweg verfolgt werden, bietet das Projekt eine Alternative zur traditionellen Geschichtsschreibung, die sich auf einzelne historische Perioden konzentriert.

Die Themen

Migration

Ausgehend von individuellen Lebensgeschichten und den kollektiven Erfahrungen von Migrantengruppen untersucht dieses Modul die Wanderungsbewegung von Menschen über und innerhalb der sich verschiebenden Grenzen Mitteleuropas von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart.

Wissen und Bildung

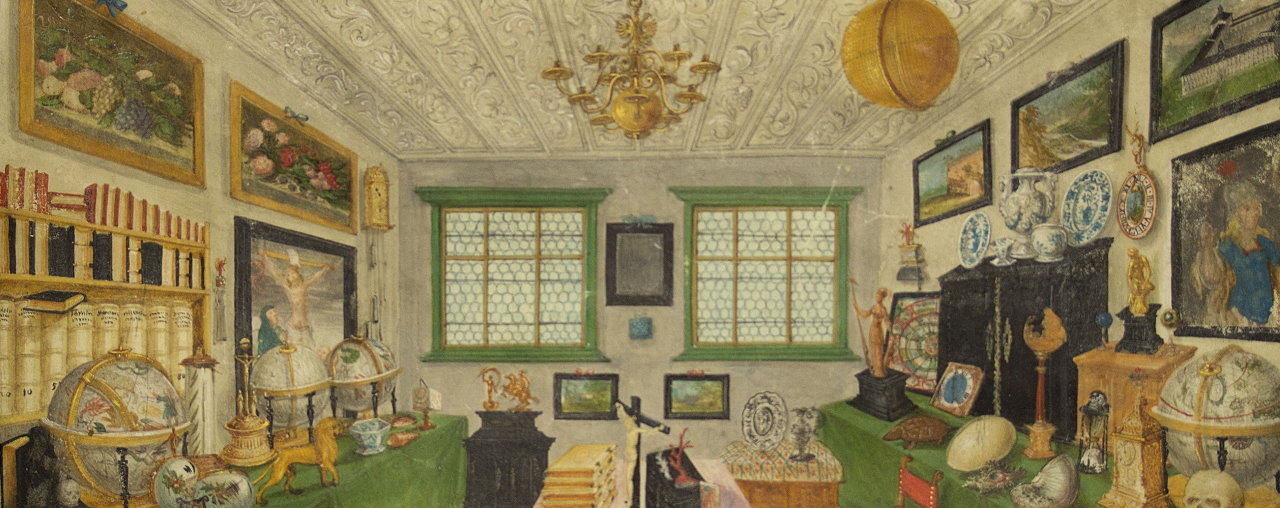

Bildung, Ideen und die Wissensgeschichte stehen im Mittelpunkt dieses Moduls, das die Konstruktion, Verhandlung, Zirkulation und Organisation verschiedener Arten von „Experten“- und Populärwissen in Deutschland von der Reformation bis zum digitalen Zeitalter erforscht.

Deutschsein

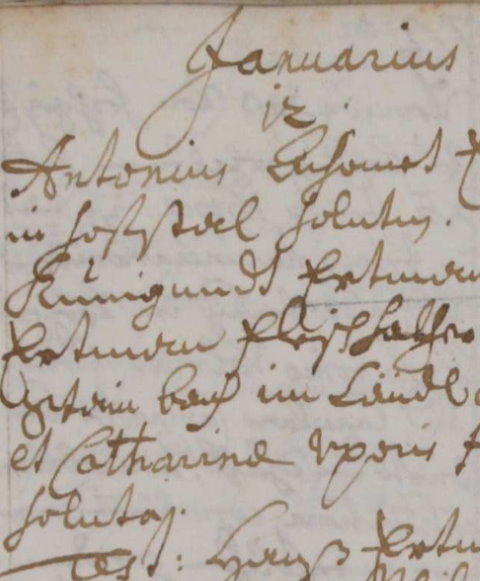

Dieses Modul beschreibt die vielschichtige und sich ständig verändernde Bedeutung des Deutschseins vom Heiligen Römischen Reich bis zum heutigen Europa. Ein zentrales Thema ist die Überschneidung des Deutschseins mit anderen Merkmalen der Identität, wie Geschlecht, Ethnizität, Religion, und soziale Schicht.Ich habe diesen Taufeintrag ausgewählt, weil er verschiedene Zugehörigkeiten zeigt. Er dokumentiert die Konversion eines jungen Mädchens namens Escha [Ayşe]. Sie wurde am 16. November 1688 in München getauft. Der zuständige jesuitische Pfarrer hat notiert, dass sie aus Belgrad stammt, türkische bzw. muslimische Eltern hatte und als Kriegsgefangene nach München kam. Während der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen dem Osmanischer Reich und dem Habsburger Reich sowie dessen Verbündeten gerieten Männer, Frauen und Kinder in Kriegsgefangenschaft und wurden in fremde Regionen verschleppt. Der Eintrag zeigt einerseits die Abhängigkeitsverhältnisse, in denen Kinder wie Ayşe lebten und aufwuchsen. Zum anderen macht er verschiedene Herkünfte und Zugehörigkeiten sichtbar sowie die Möglichkeit, mittels Konversion und Taufe in die örtliche katholische Gemeinde inkludiert zu werden. Leider wissen wir nichts über Ayşes weiteren Lebensweg. Oft sind der Tauf-, Ehe- und Sterbeeintrag die einzigen Informationen, die wir von Menschen haben, die ansonsten keine Spuren im Archiv hinterlassen haben.

Eva Lehner, Universität Bonn, Mitglied der Arbeitsgruppe „Deutschsein“